研究内容 - Iwakami Lab

作物栽培の歴史は、人間と雑草のバトルの歴史でもあります。

人間側は農耕地から雑草を排除しようと、次から次へと新たな技術を開発してきました。それに対し雑草側は、そんな攻撃をすり抜ける術を「進化」させてきています。作物への擬態、刈り取り圧に耐える形態、一網打尽にされないように発芽のタイミングをずらす特性など。

これまでに人間側が作り出した最強のツールが除草剤です。作物と雑草の小さな違いを巧妙に突くことで、雑草のみに致死的に作用するようにデザインされています。一見勝ち目がないような圧倒的なストレスに対しても、雑草はそれまでと同様に、むしろそれまでよりもより短い時間で、抵抗性を獲得してきました。

私は、農耕地で繰り広げられてきた人間と雑草のバトルを、作物や雑草のゲノムや遺伝子の解析から読み解いていきたいと考えています。

解毒型スーパー雑草の分子機構の解明!

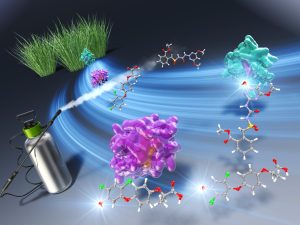

抵抗性雑草の中でも問題となるのが、除草剤の解毒(代謝)能の向上させることにより抵抗性を獲得した雑草です。こうした解毒型の抵抗性雑草は、散布歴のない化学骨格や作用機構の全く異なる除草剤に対しても抵抗性を示すことが多く、その防除は困難です。

私たちは、アメリカ・カリフォルニア州で1990年代後半に発見されたイネ科水田雑草タイヌビエの抵抗性機構を解析してきました。このタイヌビエは、当時カリフォルニアで使用されていた除草剤のみならず、その後、上市された骨格や作用機構の異なる新規除草剤に対しても抵抗性を示すことが知られていました。

抵抗性には酸化酵素シトクロムP450が関わると推定されていましたが、植物のP450遺伝子は数が膨大で原因遺伝子を特定するのは、ゲノム情報の整備されていない雑草では難しい課題でした。タイヌビエの他にも似たような抵抗性機構を持つ雑草は複数報告されていましたが、いずれの種でも抵抗性の分子機構はよく分かっていませんでした。

そうした中、私たちは抵抗性に関わるシトクロムP450遺伝子を同定することに成功しました(Iwakami et al. 2014, Iwakami et al. 2019)。抵抗性タイヌビエでは2つのシトクロムP450が活性化(過剰発現)しており、これらのP450は極めて多様な除草剤を解毒代謝します。その後の研究で、タイヌビエのゲノムには他にも複数の除草剤解毒遺伝子が備わっていることも分かってきました(Guo et al. 2019, Dimaano et al .2020)。

現在はタイヌビエのゲノムを解読するとともに(Sato et al .2023)、多剤抵抗性発現の詳細なメカニズムや(Suda et al. 2023)、日本でも見つかり始めた多剤抵抗性型のタイヌビエのメカニズムなどの研究を進めています。

関連成果

- Iwakami et al. 2014 Plant Physiology

- Iwakami et al. 2019 New Phytologist

- Guo et al. 2019 Plant Science

- Dimaano et al. 2020 Plant Molecular Biology

- Suda et al. 2023 Plant Physiology

- Sato et al. 2023 DNA Research

コナギにおける平行進化 parallel evolution

遺伝的背景が近い生物集団が、同じまたは類似の形質を独立に進化させる現象は、平行進化(parallel evolution)と呼ばれます。除草剤抵抗性の進化はその代表例であり、種や地域を問わず、同じ除草剤に対する類似の抵抗性が繰り返し進化していることが報告されています。これは、抵抗性の進化に利用されうる遺伝子が極めて限られていること、すなわち雑草における除草剤ストレスに対して取りうる「進化的オプション」はごく限られていることを示唆しています。こうした知見は、抵抗性遺伝子の診断技術や、抵抗性雑草にも有効な新規除草剤の開発にも活かされています。

私たちは、水田雑草コナギを用いて、ALS阻害剤抵抗性に関わる分子レベルでの平行進化の実態を詳しく調べました。ALS阻害剤の標的であるALS遺伝子は、多くの雑草で1コピーのみですが、コナギでは少なくとも4コピー(ALS1〜ALS4)が存在し、さらに私たちは5番目のコピー(ALS5)も新たに同定しました(Iwakami et al. 2020)。

全国の水田から収集した60以上の抵抗性コナギ集団を解析したところ、抵抗性変異はALS1またはALS3にのみ見られ、ALS2・ALS4・ALS5には検出されませんでした。突然変異はランダムに生じると考えられるため、他のコピーでも抵抗性が進化してよさそうですが、実際には変異は特定のコピーに集中していました。

この偏りの理由を明らかにするために各ALS遺伝子の機能と発現量を調べたところ、タンパク質の性質には大きな違いがない一方で、ALS1およびALS3以外のコピーは発現量が極めて低いことがわかりました。すなわち、変異が生じても発現量の低い遺伝子では抵抗性が実現しない可能性があり、進化に使われる遺伝子は、その発現制御によって制限されうることを示唆しています(Tanigaki et al 2021)。

現在は、これらの抵抗性変異の機能評価や、より詳細な発現調節機構の解明を進めています。

関連研究

- Iwakami et al. 2020 Pesticide Biochemistry and Physiology

- Tanigaki et al. 2021 New Phytologist プレスリリース

作物には除草剤が効かない!

雑草の抵抗性が問題となる一方で、除草剤による雑草防除に成功している農耕地もたくさんあります。除草剤による雑草防除を可能にしているのが、除草剤の選択性です。農耕地で利用される除草剤の多くは、雑草を枯死させる一方で作物の生育には影響のないように作られています。同じ植物でもあっても、除草剤は作物と雑草の間に存在する違いをうまく利用することで選択性を達成していますが、この違いは解明されていないことがほとんどです。私たちは選択性除草剤が利用している作物と雑草の違いを遺伝子レベルで解明しようとしています。

雑草の抵抗性が問題となる一方で、除草剤による雑草防除に成功している農耕地もたくさんあります。除草剤による雑草防除を可能にしているのが、除草剤の選択性です。農耕地で利用される除草剤の多くは、雑草を枯死させる一方で作物の生育には影響のないように作られています。同じ植物でもあっても、除草剤は作物と雑草の間に存在する違いをうまく利用することで選択性を達成していますが、この違いは解明されていないことがほとんどです。私たちは選択性除草剤が利用している作物と雑草の違いを遺伝子レベルで解明しようとしています。

関連研究

- Saika et al. 2014 Plant Physiology

- Guo et al. 2021 Pest Management Science

- Ha et al. 2022 Pest Management Science